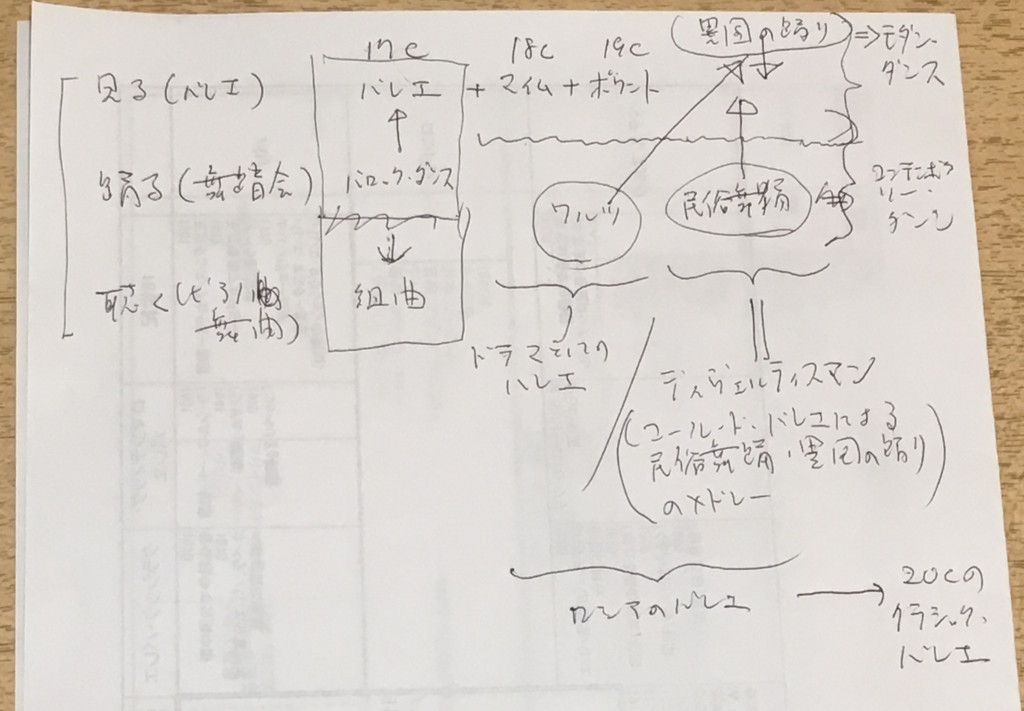

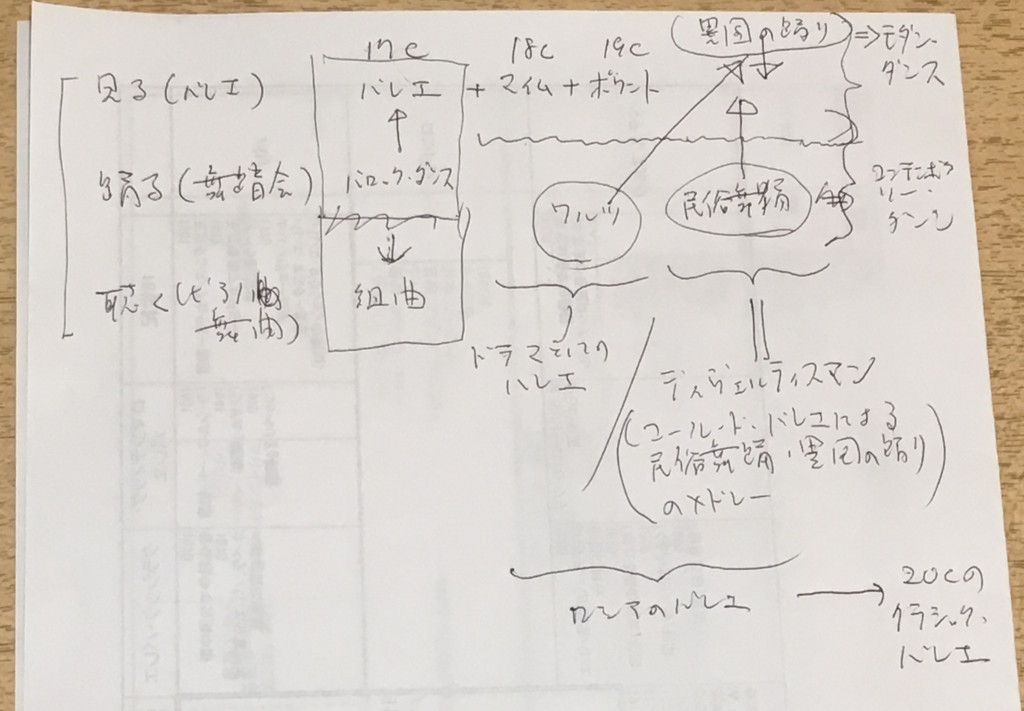

喫茶店でメモしたこの手書きの図をパソコンで清書するのは面倒そうだけれど、とりあえず、これがバレエの歴史の私なりのまとめでございます。

ダンスを「見る/踊る/聴く」、という区別が明確になったヨーロッパ(学生さんから「見るダンスと踊るダンスの区別は演奏と作曲の分離に対応するんじゃないか」という有益な指摘をいただきました)の20世紀の、「見る」だけで踊れないモダン・ダンスと、「踊る私」を舞台で見せようとするコンテンポラリー・ダンスと、「見る/踊る/聴く」が分離する過程でダイナミックに生成して、その遺産を20世紀に再編・再起動した「20世紀のクラシック・バレエ」の関係は、こういう風に整理できるのではないかと思います。

*

この図は、民俗舞踊/異国趣味とバレエ・リュスの関係を考えた末にできたものだが、もうひとつ、おそらく19世紀の民俗舞踊は、当時の舞踏会の現役最新の流行だったのだから、舞台(バレエ)においても現在のバレエ公演におけるように「バレエ化」されてはおらず、ほぼ舞踏会におけるのと同様の振付で「観客が踊れる」ものだったのではないか(そのようにディヴェルティスマンはバレエのドラマ本編から舞踊スタイルの点でも区別されていたのではないか)というアイデア(まだ確証はないけれど)が前提になっている。

*

色々調べて推理すると、19世紀のパリやロシアのバレエのキャラクターダンス、ポルカやマズルカは、舞踏会でのこうした民俗舞踊の流行と連動して、ほぼ、舞踏会でのスタイルに準じて踊られていたのではないかと思えてくる。

民俗舞踊 Folk dances は、バレエの標準的なスタイルがプロ化して舞台で観るだけの踊りになった19世紀の劇場舞踊において、観客が踊れる(見ていると踊りたくなる)ダンスであることによって標準スタイルと区別され、同様に踊ることができず、わざわざ踊ろうとも思わない他者=異国の踊り(エキゾティシズム)とも区別されていたのではないか、ということだ。

そしてこのように考えると、20世紀のアートを特徴づける現代性(モダニズム)と同時代性(コンテンポラリー)という2つのスローガンのうち、同時代的であろうとしてジャズやラテンを取り入れて、同時代の風俗を踊るのは民俗舞踊=ナショナリズムの後継で、一方、現代的(=前衛的・先端的・実験的)であろうとするのは、異国趣味の後継ではないかと思えてくる。

少なくとも戦間期のヨーロッパのバレエ・ブームでは、ロシアの異国趣味を売りにしていたバレエ・リュスからロシアのバレエを換骨奪胎して異教的・古代的・異国的な習俗と掛け合わせるニジンスキー兄妹のモダニズムが出てくる一方、(バレエ・リュスがパラードをいちはやく制作したとはいっても)コンテンポラリーな出し物は、むしろバレエ・スエドワのような競合団体のほうが熱心だったように見える。

*

日本でも、「海外に追いつき追い越せ」と言っている時期にはたとえ周回遅れであっても「モダン」であろうとする傾向があって、モダニズムこそがシリアスである、という視点で歴史が語られ、海外にある程度追いついたことにして一息ついた高度成長期からバブル期には「コンテンポラリー」の標語がさかんに語られた。

「ものづくり」だけでなく、サブカル・オタクのドメスティックなニッポンを打ちだそうというのを含めて、そういうことで認められようとするのは、上から目線の教養主義と対立するように見えるかもしれないけれど、実はグローバリズムに抵抗するローカリティですらなく、アジアの異国趣味を現代化するモダニズムの本流かもしれない。(バレエ・リュスがロシアのバレエのプロフェッショナルな技術を原資にしたように、このような議論は、ニッポンの過去の蓄積を頼みにしている。)

そして逆に、グローバル・スタンダードにのっかってコンテンポラリーであろうとするのであれば、「そんなことでは世界の趨勢に遅れるよ」といった時間の先後を導入する話法は、やめてしまったほうがいいかもしれない。「速い/遅い」「間に合う/遅れる」といった時のメタファーは、モダニズムの風土を生き延びさせる罠かもしれない。

*

モダニズムは、時を整流するイデオロギーとして活用されてきたが(「近代の進歩主義」という言い方は重言に近く、モダンという語はそういう含みをもともと持つ)、モダニズムが活用する差異・他者性は、実は歴史と切り離して語りうる性質のものかもしれない。

現代性と同時代性という概念を歴史・時のメタファーから切り離して定義しないと、20世紀の歴史を語るのが難しくなる気がする。